So氏物件

祇園の井澤屋さんの副店長のご紹介です。樫原のお屋敷の改修。敷地内に戦前木造が7軒。急ぎ手当の必要な納屋の屋根から工事スタートです。お母さまが亡くなって空き家になっていた主屋と離れは、ご家族の新しい住まいに。蔵の一つは離れと屋内でつなぎゲストルームや自習室に。長屋門も主屋のコミセとつなぎパントリーに。ばらばらの建物が一体として使えるように計画が膨らみました。春の引き渡し予定が年末までずれ込みました。

照明器具や襖紙、手洗い器などの衛生器具やタイルはすべて奥様のこだわりの選択です。

前栽の塀や蔵戸の塗り直し、庭の整備は来年の竣工です。納屋の活用や西国街道側の修景は今後の設計の宿題です。

西国街道に面した主屋。宿場内のの旧本陣を凌ぐ構えです。

犬矢来を復旧。ご自身の山から切り出した孟宗竹です。施工は向日町の竹材屋さんに奥様が依頼されました。ちなみに切り出したのは庭師の大田黒さん。

140年ぶりに貼り替えた外装の焼杉板。 柴置き場だった2階にも小窓を設けました。

主屋の2階の床の一部を抜き6mの吹き抜けに。組子細工の照明器具は村山木工さんの制作。

使い勝手最優先ですが、踊り場だけは変則の3本足。

玄関横小あがり。九条土の塗り直しと雲母の京唐紙。原在中の額二扁もあわせて修復されました。畳は東奥さん。

玄関大戸内側の2枚引き込み格子戸。床は天然スレート貼り。建具は前河のお義父さん。

玄関見返し。新設の障子と古いシゲ戸。奥の腰壁は大谷石貼りです。

コミセの下駄箱。「天山の湯」かって感じです。カズさんの作。

長屋門の内装は一等材で、少し山小屋風。 ここはご主人のテリトリーです。来年以降造り付の収納や作業台の家具製作です。

リビングダイニングキッチン。8mの牛梁に蟻害がありました。さらにその隣の側柱が切られて鉄骨入り。側柱の差し替えと2方差しの梁の追加。辻さんチームの構造改修男前です。

リビングから吹き抜けを見る。イタリア製のシャンデリア。薪ストーブも追加で設置されました。ご自身の山で焚き物は未曽有です。

リビングから人形棚を見る。棚の建具や引き出しは前河さん秘蔵の台湾桧製。

洗面脱衣作業室。カンタくん設置はお施主工事。(ご主人は大阪ガスにお勤めで直営工事)。

2階から吹き抜け見下げ。お父様の収集絵画を飾れる壁面とスポット照明をあつらえました。

2階の吹き抜け横廊下。元の化粧野地はすべて本物の煤竹でした。かつては茅葺のお屋敷であったことがわかります。収納の一部にだけ野地は現しで残しました。フラッシュ戸の面材は桜。家具職人の上中さん。

主屋2階のお便所。床はリノリュームタイル。壁は月桃紙貼り。

お嬢さんの部屋。この一角だけもとの女中部屋で居室でした。一部畳敷き。東と南には元の窓の板戸を残しました。

お嬢さんの部屋の見返し。扉のクロスはウイリアムモリス。2方向箱階段はカズさんと前河さんの協働です。

息子さんの部屋。設計時の調査不足で、もとの桁梁が床下に納まらず。しかしそれも気に入ってもらえたよう、救われました。

息子さんの部屋南側。こちらも畳敷きリクエストです。2室スイートの設計を1室大部屋に変更しました。北欧の照明器具。

離れのお座敷。蔵への通路を背後に設けるため床の間と書院を完全に活けコボチで間中分移動しています。

同じくすべて移設した離れ座敷の脇床。2間半の欄間は神門さん灰汁洗いの上、建田先生が漆枠の補修中、来年に納めていただきます。

床の間を移設し押入を抜いて設けた蔵への通路。奥の鉄骨は主屋の側柱を切ったときに入れられていたもの。もとの付書院脇柱の直上に予想外の桁梁の継手が現れ、苦肉の再利用となりました。

離れの南縁。木部はすべて神門さんの灰汁洗い。縁甲板は洗ったものの傷みがひどく貼替となりました。ガラス戸は新旧が混じりましたがよくなじんでいます。

離れの東縁。もとはガラス雨戸の1本溝。4枚引と3枚引に建て合わせました。袖壁で寸法調整。主屋への渡り廊下へ通じます。

主屋側の渡り廊下から離れを見る。もとは吹きさらし。冬場と荒天用のガラス戸を入れました。4枚引込み可能、スリーシーズンには従前の雰囲気も残せます。

南蔵1階。階段の新設と床のタモ板貼り。シャンデリアは半世紀前の主屋のリフォームから移設。松板の落とし込み壁はそのまま活かしました。なので電気は露出配線です。

蔵の階段の見下げ。踊り場の陰にミニキッチンを設けました。元の防火蔵戸の内側にガラス戸と網戸。築造時から不対称の小屋組がユニークです。

鬼板の修復。江戸時代の鬼を直していただいています。嵯峨の徳舛さん。

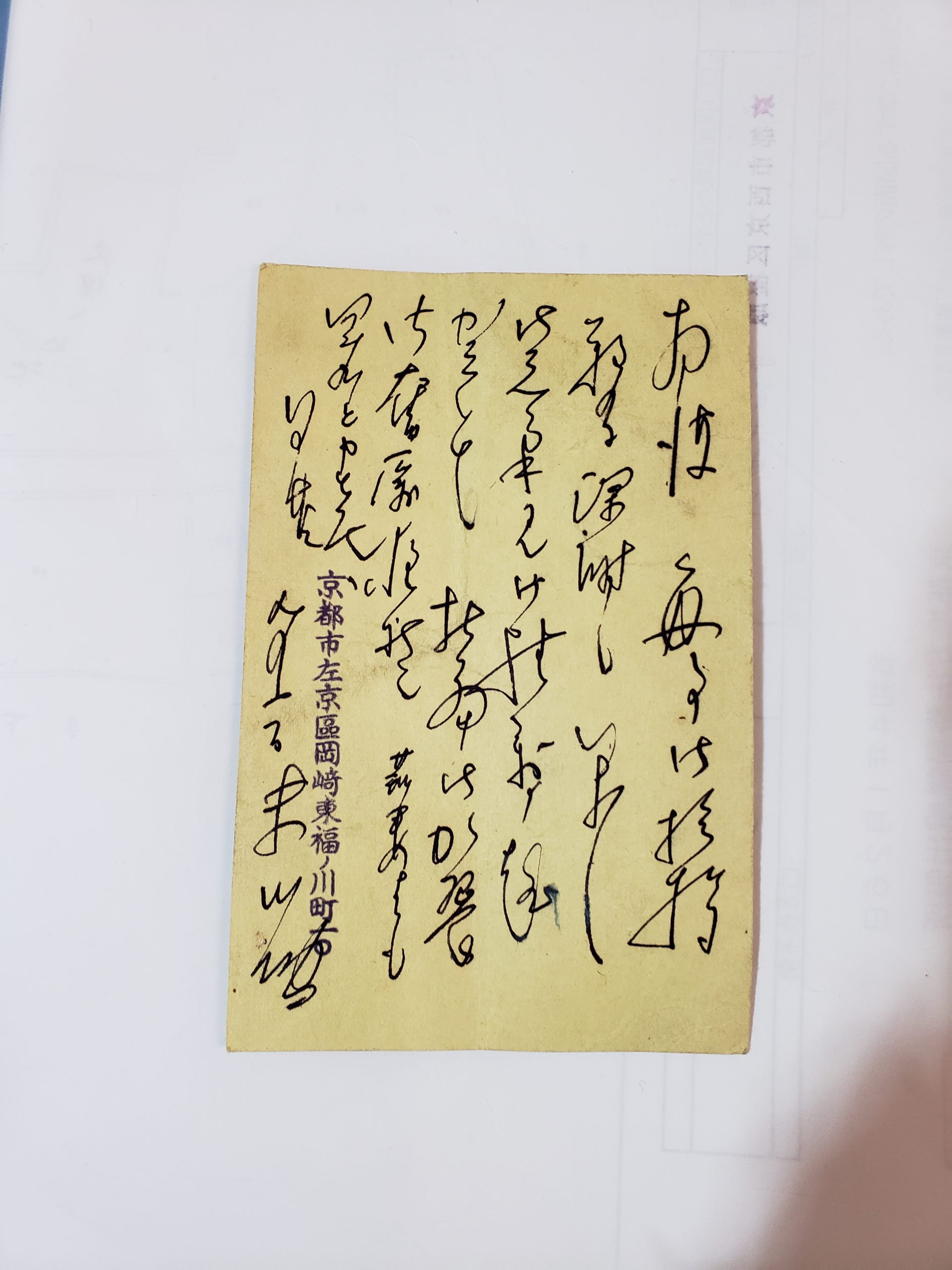

祖父からの葉書。改修時のお片付けで見つかりました。施主のおじいさま宛てです。仏領のハノイから伏見の16師団に送られています。何かの食べ物を頂いたお礼状。他にお菓子のお礼の手紙があり、家系図の箱書きにも祖父拝見の記述がありました。びっくりです。90年前から近親がお世話になっていた不思議なご縁を感じます。 明治時代、山口の片田舎から京都に出てきた祖父がどうして洛西の名家とご縁つながったのか? 癖のある字を北川さんが解読してくれました。